こんにちは、システムガーディアンのカトーです!

気がつけば、9月も終わり。日が暮れるのも早くなり、街路樹が色づきはじめ、秋の気配が濃くなってきましたね。そんな中、前々から気になっていた「五重塔の内部」を見に行ってきました。

見た目の美しさはもちろん、五重塔って“構造”もいい感じです。今回見に行った塔は高さ約40m。中は吹き抜けになっていて、中心には直径60cmの「心柱(しんばしら)」が通っています。驚くべきはその心柱の構造で、4階部分で鎖によって吊り下げられており、下は基礎の穴にわずか10cmほど浮いている状態。つまり、地面についていないんですね。この構造、バランスと揺れを吸収するための工夫で、いやはや、昔の職人の知恵には本当に脱帽です。

そして上の階は全て飾りで、この構造を知った時に私は、え?5階はすべて見せかけ!?上に行くほどすごい美術品とか、強い格闘家が出てくるじゃないのか?と思ったものです。

IT情報システムが昨今、技術進化が早く、こうして何百年も残るものを見ると、羨ましいと思うこの頃です。

それはそうとストレージの耐久年数って変わったのか?

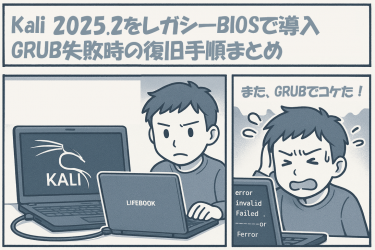

こういう古い寺院など、何百年も残るものを見るとすごいなと思うと同時に、我々のIT情報は耐久性がないなぁと考えてしまいます。そこで少し、この数年での技術を見直してみます。この数年で何が変わったのか?といえば、社内PC、NAS、業務用サーバー、監視システム…。企業のITインフラを支えるストレージ(HDD・SSD)は、今や「選び方」次第で業務継続リスクが大きく変わる時代になりました。近年では、SSDの大容量化と高耐久化、HDDの高密度化や低消費電力化などが進み、数年前とはストレージ事情が大きく変わってきています。、HDD・SSDの基本的な耐久性比較に加えて、2020年以降に起きた技術的進化や市場動向を交えて、ビジネスにおける適切なストレージ運用を考察してみます。

【ここ数年の主な変化】技術進化と市場動向

1. SSDの寿命が飛躍的に延びた

2020年頃までは「SSDは書き込みに弱いからビジネス用途には不安」と言われることも多かったですが、現在は以下のように改善されています:

-

TBW(総書き込み容量)の大幅向上

→ エンタープライズ向けSSDで10,000TBW以上のモデルも登場 -

高耐久な3D NAND採用

→ セルあたりの書き換え耐性が従来よりも高く、書き込み効率も向上 -

DWPD 1.0以上のSSDが一般化

→ 1日1回の全容量書き換えに10年以上耐える設計

結果:仮想基盤やログ収集用途にもSSDが“当たり前”になりつつある

2. HDDは“超大容量・低回転・省電力”が進化

一方でHDDも静かに進化を遂げています:

-

20TB超の大容量HDDが一般化(2023年~)

-

ヘリウム封入技術による長寿命化・低発熱化

-

SMR(Shingled Magnetic Recording)など新記録方式でコスト削減

特にアーカイブ用やバックアップ用途においては、HDDの優位性は依然として強く、電力コスト削減や運用密度向上の観点でも選ばれ続けています。

3. NVMe SSDの普及と価格低下

数年前までは高価だったNVMe(PCIe接続)SSDですが、1TBで1万円台の製品も登場し、業務PCの標準構成にNVMe搭載が当たり前になりました。また、RAID構成を凌ぐI/Oパフォーマンスを単体で実現しており、業務端末や一部サーバーはSATAではなく、NVMe SSDを選ぶのがコスパが良いです。

HDDとSSD、それぞれの進化により、今では「コスト」「速度」「耐久性」のバランスを取りながら、最適な組み合わせで使い分けるようになりました。適切なストレージ選定と運用により、企業のシステム停止リスクやデータ損失を最小限に抑えることができますね。また怖いのは、TBWやDWPDを無視して選定するということも頭に入れたいところです。特に、安価なコンシューマ向けSSDをサーバーに使用。1年半でTBW上限を超え、ログ用ドライブが突然死。RAIDを組んでおらず、サービスがダウンするなど、SSDは書き込み寿命(TBWやDWPD)が明確に定められています。業務用システムでは、日々大量のログやトランザクションが発生するため、低耐久モデルは数ヶ月で限界を迎える可能性もあります。エンタープライズ向け、または高TBWのモデルを選定し、使用状況と寿命予測を可視化する運用が必須です。また、古いLinuxディストリビューションでSSDを運用し、TRIMが無効のまま数年使用し、パフォーマンスが激減 → アプリケーション動作に影響なんてのも良くあります。TRIMは、SSDの空きブロック管理に必須の機能ですが、無効だと不要領域のゴミがたまり、寿命と速度が著しく低下します。使用しているOSでTRIMが有効になっているか確認し、定期的に動作するよう設定を確認しましょう。

SMART情報なども自動取得しておく

SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)監視は、HDD・SSDの健康状態を監視し、故障の予兆を検知するための重要な仕組みですので、チェックが必須ですが、ビジネス用途でSMART監視を活用するための最低限以下、注意しましょう。

HDDの場合(例:Western Digital、Seagate等)※あくまで例として

| 属性名 | 意味 | 注意ライン |

|---|---|---|

| Reallocated_Sector_Ct(代替セクタ数) | 不良セクタの代替発生数 | 1以上で注意、10超で要交換検討 |

| Current_Pending_Sector | 今後代替が必要な不安定セクタ | 1でも要注意、増加傾向なら危険 |

| Power_On_Hours | 通電時間 | 20,000時間(約2.3年)を超えたらチェック対象 |

| Temperature_Celsius | 動作温度 | 40〜50℃以内が望ましい(60℃超は危険) |

SSDの場合(例:Samsung、Intel)※あくまで例として

| 属性名 | 意味 | 注意ライン |

|---|---|---|

| Media_Wearout_Indicator | NANDの劣化状況(0〜100%) | 10%以下で寿命に近づく |

| Wear_Leveling_Count | 書き込み均等化の度合い | 上昇が早すぎると注意 |

| Total_LBAs_Written / TBW | 総書き込み量 | 仕様上限の80%超で交換検討 |

| Unsafe_Shutdown_Count | 異常シャットダウン回数 | 多いとファームエラーの可能性あり |

またSMARTは、万能ではありません。以下のようなケースでは、SMART上は「正常」でも突然故障するリスクがあります。とくにSMARTに非対応の廉価SSDやUSB接続ディスクや代替セクタ処理が間に合っていないHDD、通電時間が4〜5万時間(約5年以上)経過したHDDなどは、長期稼働ドライブはSMARTだけでなく「使用年数・負荷」も考慮して交換判断をしましょう。

まとめ

少し前に、ガラスやらサファイヤに記憶域を残す技術とか話題になりましたが、実際今後もこの技術は成長していくとは思われますが、IT情報のデータはDATでも20~30年しか保てないという現実から、データの移行は、こまめに習慣づけたいところです。