皆さん、富士山登ってますか?

Ndictです。

2025年8月13日〜14日の一泊二日で、2回目の富士登山に行きました。

登るだけだとただの登山なので、今回はFMラジオ受信(SDR#)、航空無線・船舶無線受信、ADS-B航空機観測(SkyAware)、LTEセル縦走ログ(Network Cell Info)を実施しました。

以下は剣ヶ峰の石碑の隣にいる私と剣ヶ峰の隣の富士山測候所の隅でアンテナを立てている写真です。

※ソロ登山です。一般登山者の方に撮影していただきました。私も交代で撮影しました。

今回の装備

富士登山オフィシャルサイトにて記載がある一式の装備(レインウェア、トレッキングポール…etc)にプラスして以下の機器類をザックに詰め込みました。

測定条件

- 日程・ルート:2025/08/13–14、登り=須走、下山=吉田

- 標高帯:約2,000 m(五合目)〜3,776 m(剣ヶ峰)

- 天候:登り=雨/曇り、下山=快晴

- 機材:RTL-SDR + LNA、1090 MHzコリニアアンテナ(縦合せアレイ:低仰角・高利得)、ノートPC(VM上の Rocky Linux 8 + SkyAware)、スマホ(Network Cell Info)

- 受信アプリ:SDR#(FM)、SkyAware(ADS-B)、Network Cell Info(LTE)

- 周波数表記:MHz に統一。距離は山頂基点の概算(地理座標の大円距離)

遠距離受信 – FMラジオ

今回は特別なアンテナは使わず、RTL-SDR Blog V4 に付属している標準のダイポールアンテナだけで受信しました。

FM(76–95 MHz、波長≒3–4 m)は回折が効くうえ、高さ×見通しなので一気に伸びます。

LNAを使っていたとはいえ、ほとんどノイズがなく、各局の名前まで判別できるほどクリアに受信できました。

FM(76–95 MHz、波長≒3〜4 m)は、建物や山などの障害物を回り込む(回折する)力が強いため、地形の陰でもある程度は届きます。その特性に、富士山の高さと広い見通しが加わることで、100〜170 km先のFM局まで安定して届いていました。

「どこまで聴こえるか」を確かめるには絶好の環境で、普段は弱くて埋もれる局も、この日はしっかりと確認できました。

受信範囲マップ(凡例:実測地点/可聴判定、距離は概算)

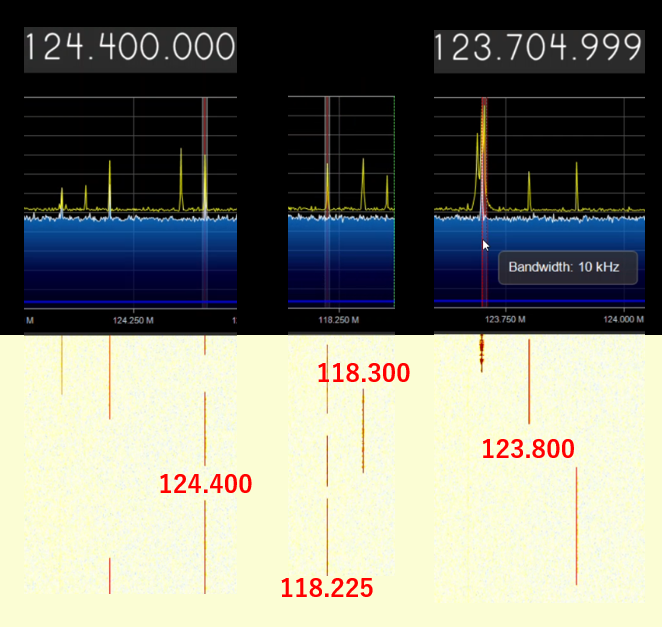

遠距離受信 – 航空無線

航空無線は VHF帯(118–137 MHz、波長≒2.5 m) を使用しています。FM放送(76–95 MHz、波長≒3–4 m)よりも周波数が高いため、回折しにくく直進性が強いのが特徴です。障害物に弱い一方で、遮るものがない環境ではとてもクリアに届きます。

富士山の山頂は周囲をさえぎるものがないため、この“直進性”が最大限に生きて、遠くの空港や管制のやり取りまで鮮明に確認できました。

実際に聞こえたのは以下の通りです。

-

成田空港(RJAA/NRT)Tokyo Approach 124.400 MHz … 約157.4 km

-

羽田空港(RJTT/HND)Tokyo Ground 118.225 MHz … 約97.6 km

-

横田基地 Yokota APP/DEP 118.300 MHz … 約70.8 km

-

厚木基地 Atsugi APP 123.800 MHz … 約66.3 km

-

Tokyo Control:124.100 MHz(ACC)/123.705 MHz(=123.700 MHz の8.33 kHz間隔)/125.900 MHz(ACC)

通常なら届かない距離のやり取りが、山頂でははっきりと聞こえました。「高度と見通しが効く」という電波の基本が、そのまま体感できる結果となりました。

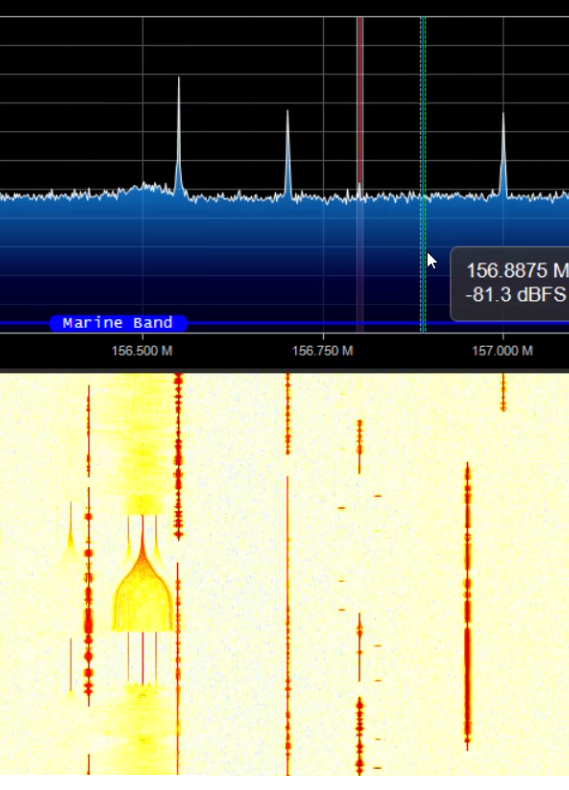

遠距離受信 – 船舶無線

船舶無線は VHF帯(156–162 MHz、波長≒1.9 m) を使用しています。航空無線(118–137 MHz)と同様に直進性が強く遮蔽物に弱い一方、海面では海面伝搬によって電波が遠くまで届く特性があります。

今回は富士山の標高による広い見通しが加わったことで、東京湾一帯の港湾局や船舶のやり取りがよく届き、川崎ポートラジオや海上保安庁の通信も確認できました。

国際VHF(船舶・港湾)でよく使われるチャンネルは以下の通りです。

-

Ch12 = 156.600 MHz(航行情報)

-

Ch13 = 156.650 MHz(東京湾の航行安全案内、東京マーチス)

-

Ch14 = 156.700 MHz(入港・離岸、管制連絡)

-

Ch16 = 156.800 MHz(遭難・呼出、常時監視)

富士山からの高さと海面伝搬の相乗効果により、平地では聞こえにくい局まで安定して受信できました。

遠距離受信 – まとめ

富士山の山頂からは、空港に行かなくても管制官と航空機のやり取りが聞け、港に行かなくても船舶の航行情報を受信することができました。

FM放送は波長が長く回折で遠くまで届き、航空無線は直進性が強く見通しの効果が大きい。船舶無線は海面伝搬と高さが重なり、平地では届きにくい信号まで安定して届く。それぞれの伝搬の特徴が、標高と見通しという条件のもとで鮮やかに表れました。

富士山に登れば、各空港に行かなくても音声を聞くことができ、各船舶の無線も聞くことができることがわかりました!

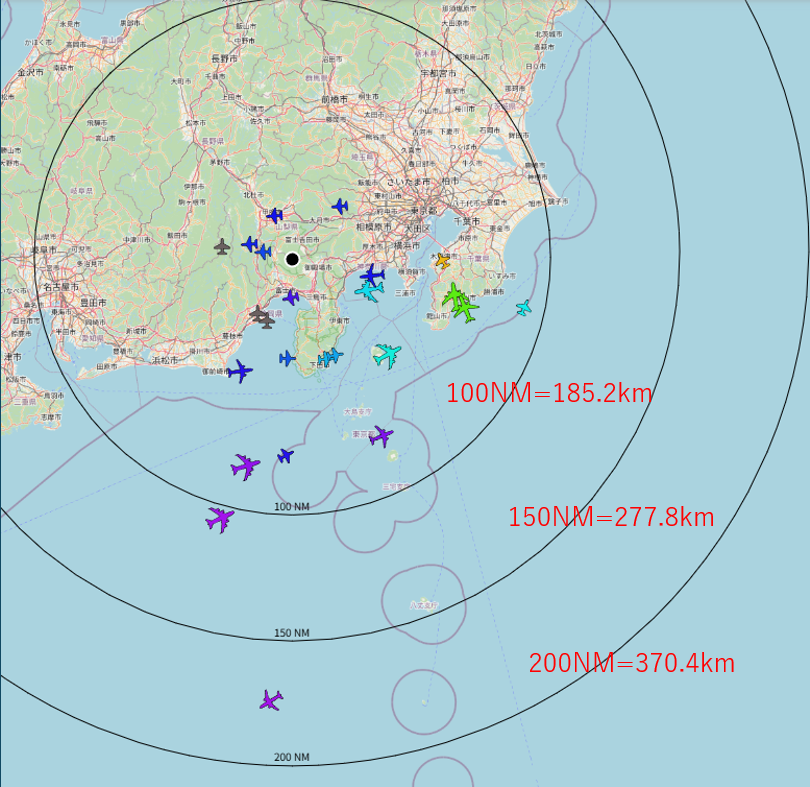

ADS-B航空機観測(1090 MHz)

ADS-Bは 1090 MHz帯(波長≒27 cm) を利用しています。波長が短いため直進性が強く、遮蔽物に当たるとすぐ途切れるという特徴があります。建物や稜線の陰には回り込めないので、山体に遮られた方向では信号が弱まり、逆に海側だけが賑やかに見えるのはこのためです。

今回は VM上の Rocky Linux 8 を立て、その上で dump1090(SkyAware) を起動し、アンテナは 1090 MHzのコリニアアンテナを使用しました。

その結果、「最遠で173.9 NM(約322 km)」の機体をキャッチすることができました(※ 1 NM = 1.852 km)。

ログを分析すると、海側が特に賑やかだったのは、背後の建物と山体が北西方向をふさいでいたことに加え、コリニアアンテナ特有の低仰角パターンが重なったためと考えられます。

ここでADS-B電波の「直進性」という性質がはっきり現れました。

LTEセル縦走ログ(Network Cell Info)

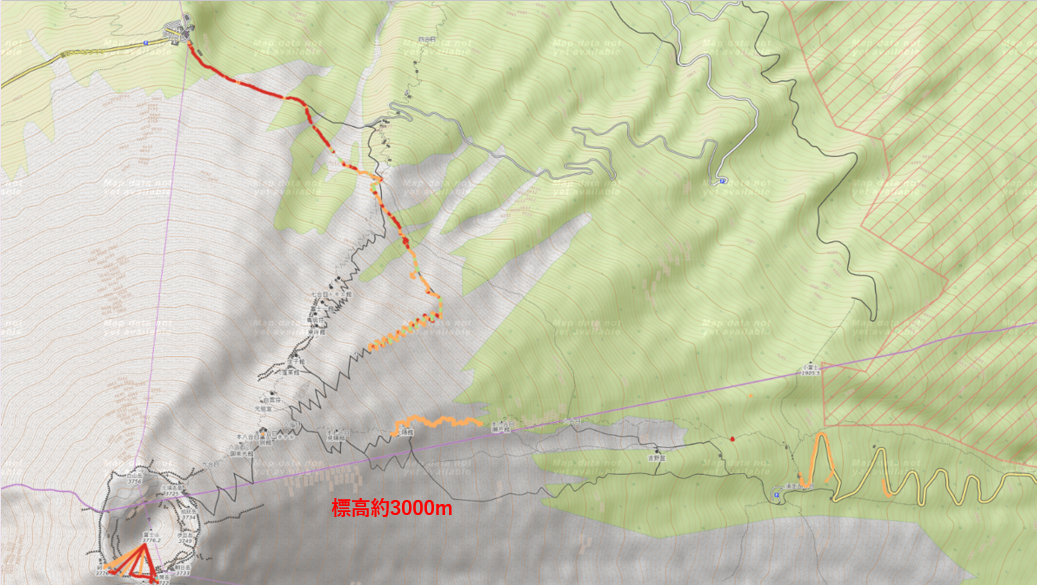

今回の“電波縦走”では Network Cell Info でセル情報と位置を記録し、GPSログと重ねて地図化しました。

登りは須走ルート(楽天モバイル)、下りは吉田ルート(au系SIM)。ログから見えた傾向は次の通りです。

-

-

五合目:森林で減衰が大きく不安定

-

六合目〜九合目:山体・斜面の遮蔽で”電波の谷間”六合目からログが途切れ、山頂で復活。七〜八合目で回復の兆しはあるが断続的

-

山頂付近:複数キャリアの基地局が集中しており、最も安定

-

〈Network Cell Info の挙動と山頂でのログの乱れ〉

山頂のお鉢付近では、ログが火口側に吸い寄せられるように集まる現象が見られました。実際に火口へ降りたわけではなく、測位誤差が偏って可視化されたものです。

-

-

-

GNSSマルチパス+衛星幾何の偏り

火口壁や山小屋で反射した信号が混ざり、上空で見える衛星の方向が片寄ってが位置解が内側に寄る(HDOP/VDOP悪化)。 -

立ち止まり時の省電力補正

停止中はGNSSの比重が下がり、ネットワーク測位(セルID等)が混ざって座標が数十m単位で収束しやすい。 -

端末の保持姿勢

ポケット/胸元などでアンテナが人体・衣類に遮られ、瞬間的な位置飛びが発生。重複ログの集計で「火口集中」に見える。

-

-

Network Cell Info は GNSSの瞬間的なズレをそのままログ化するため、こうした現象が視覚的に強調されてしまいます。測位そのもののバグではなく、「衛星配置の制約+反射+端末の補正アルゴリズム」が組み合わさった結果だと考えられます。

総じて、五合目から九合目にかけては「遮蔽による谷間」、山頂は「基地局集中で安定」という、はっきりした対比が得られました。

ログからマップを作成後に気づきました。

お鉢巡りをしていたらもっと面白い挙動が見れたかもしれません。

五合目の森林帯は減衰が強く不安定、七合目以降で視界が開け通信が改善、山頂は複数キャリアの基地局が集中して最も快適という傾向でした。混雑時間帯・端末・バンドでも体感は変わりますが、今回は天候差も影響しています。

同じ行程で Fast.com による実効速度も測定しました。Network Cell Info の見える/弱いという傾向と照合すると、体感に近い形で確認できます。

-

-

五合目〜六合目(森林帯・雨天):数百kbps〜0.016 Mbpsまで落ち込む地点あり

-

七合目〜九合目:視界が開くにつれ段階的に改善(1 Mbps前後が断続的)

-

山頂:数十Mbpsを確認(雨天で 36 Mbps/快晴で 7.3 Mbps など、時間帯・天候で変動)

-

| 測定地点 | 標高 | 天候 | 通信速度(Fast.com) |

|---|---|---|---|

| 剣ヶ峰 | 3,776 m | 快晴 | 7.3 Mbps |

| 山口屋(山頂) | 3,715 m | 雨天 | 36 Mbps |

| 胸突江戸屋(本八合目) | 約3,380 m | 雨天 | 1.7 Mbps |

| 見晴館(本七合目) | 3,200 m | 曇り | 0.89 Mbps |

| 瀬戸館(本六合目) | 2,625 m | 曇り | 0.016 Mbps |

| 長田山荘(六合目) | 2,425 m | 雨天 | 3.0 Mbps |

| 須走五合目 | 約2,000 m | 雨天 | 0.48 Mbps |

- ※天候(雨で葉が濡れると減衰増)、混雑時間帯、端末・使用バンド、キャリア差で数値はぶれますが、森林・高度・基地局配置の3要因が一貫して効いている点はログと一致しました。

まとめ

【ラジオ受信(FM/航空/船舶)】

富士山の山頂から、都市部の管制―航空機のやり取りや港湾の船舶VHFまで一通り受信できました。

FMは波長が長く回折が効くため遠距離でも可聴域が広がり、航空・船舶は直進性が強く見通しが支配的。高さと遮蔽の差が、そのまま受信可否に反映されました。

【ADS-B】

最遠レンジは 173.9 NM(約322 km)。海側が賑やかだったのは、建物+山体の遮蔽で北西が閉じていたうえ、アンテナの放射パターン(低仰角のコリニア)と航路密集が重なったためです。

【電波縦走(LTE観測)】

五合目の森林帯は不安定、七合目以降は視界の改善とともに回復、山頂は複数キャリアの基地局集中で最も快適。Network Cell Info のログと Fast.com の実測が同じ傾向を示しました。

学び

-

どの電波も、まず効くのは 「高さ」と「遮蔽」。

-

アンテナ位置を数十センチ変えるだけでもS/Nが変わる。

-

ログ化(周波数・時刻・場所)と可視化の一貫性が比較を強くする。

次回に向けて

-

-

長時間計測(時間帯・天候を跨いだ再現性の確認)。

-

複数機材の同時比較(ダイポール/コリニア、LNA有無、受信帯域設定)。

-

LTEは端末・バンド別のログ分離と、山頂周辺のGNSSマルチパス対策(保持姿勢・待機時間)を徹底。

-

遠距離受信 – まとめ

今回富士山登山には電波の記録だけでなく、登山そのものも記録に残したいと思い、今回は X-S20 とズームレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR をレンタルしました。

「電波」と「風景」の両方を体験できた今回の登山を、最後は写真で振り返ります。

須走五合目の売店に売られている気圧でパンパンなポテチ

富士山頂火口-大内院-剣ヶ峰からの撮影

馬の背(剣ヶ峰の直前の坂)から見える富士山頂上浅間大社奥宮と青い空

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。